塗装発祥の地、横浜

横浜には大きな港があり「日本三大貿易港」の1つに数えられます。横浜という町は、今も昔も日本の中でもいち早く外国文化が入ってくる土地です。そのため、横浜は様々な外国文化の発祥の地となっています。

そんな外国文化溢れる横浜ですが、実は私たちが営む塗装業も横浜が出発点です。近年では日本の戸建て住宅の外壁塗装は当たり前になっています。そもそも塗装というのは、保護したり、美しく見せたりするために行われるものです。その他にも他の家屋と区別するという効果があります。言わば1つ1つの戸建て住宅のアイデンティティーです。

一般的にはあまり知られていませんが、塗装は幕末に海外から入って来た文化です。そして、その塗装が日本で最初に行われた町こそ横浜なのです。

本記事では、なぜ横浜が日本の塗装業の出発点になったのか、そして塗装業は日本の中でどのように発展してきたのか、詳しくご紹介いたします。

日本における塗装のルーツ

日本ではどのように塗装文化が発展してきたのでしょうか。「塗装」というと、外壁塗装や車・プラモデルなどのイメージがあります。しかし、日本の歴史で最初に塗装が施されたのは、器や櫛などの日用品なのです。

約9,000年前、縄文時代

遡ること約9,000年前、日本は縄文時代でした。その頃のゴミ捨て場や墳墓の中から、漆を塗った日用品が発見されています。現在の漆は黒色と赤色ですが、縄文時代に使われていたのは、赤い漆でした。

血の色でもある赤色は魔除けの意味合いがあり、強い生命力の象徴でもあります。また、漆の効果としては塗ったものを保護・強化する効果があります。既に縄文時代に塗ったものを「保護する」という目的で使われていたのです。

約1,500年前、古墳時代

そこからさらに時代が下ること約1,500年前になると、墳墓の壁にも塗装が施されるようになりました。歴史の教科書にも必ず登場する「前方後円墳」などで知られる古墳時代です。

古墳の中には小さな部屋があり、そこに遺体を入れた棺が置かれます。その棺を置く部屋の壁に、赤青黄白緑などのカラフルな色で塗装が施されていました。そして、ただ単に塗られていただけではなく、円や四角形などの幾何学模様が描かれました。

現代では墓を塗装するということは少しイメージしにくいかもしれません。しかし、古墳時代の墓の塗装は、「悪いものが死者に近づかないようにする」、という魔除けの意味があったと考えられています。

やがて時と共に、幾何学模様だけでなく、人や家なども描かれるようになっていきました。定かではありませんが、想像するに亡くなった人が寂しくないように、生前の世界を描いたのでしょうか…。

約1,300年前、奈良時代

約1,300年前、平城京などで知られる奈良時代になると、いよいよ人家に対する塗装が見られるようになりました。

奈良時代では庶民と貴族で生活スタイルが違いがあります。庶民は農耕や商売で生計を立てる一方で、貴族は政治に関わり、庶民から取り立てる税によって生計を立てるようになったのです。その結果、専ら外で仕事をする庶民と社交が必要な貴族では住む家が異なるようになり、具体的には、貴族は家屋の軒や柱を赤く塗り、壁は漆喰で塗ることが普及しました。

当時は庶民と貴族では住む場所も異なっていたため、貴族が住む場所では、赤と白のコントラストの美しい家々が立ち並ぶ雅な景観を目にすることができるようになりました。

しかし、単に景観の美しさのためだけではなく、実際的な効果も伴っていました。赤く塗っていた材料は前述と同様に「漆」だと考えられています。壁で用いていた漆喰とともに防水・防腐効果があるので、美しい街並みを保ち続けるために塗装が推奨されていたと考えられます。漆も漆喰も高価な材料であるため、貴族だけが実現できた建築様式であると言えます。

仏教と塗装

貴族が政治をする社会になってから、もう1つ変化がありました。

この頃に「仏教」が中国から日本に伝えらたのです。仏教は災害や疫病などから国を守ってくれると信じられ、政治に関わる貴族たちが、こぞって信仰し始めました。

貴族たちは、平和を願ってお寺や仏像を建立しました。そのとき、美しく彩色し荘厳な雰囲気を演出するために、様々な塗装が施されたのです。奈良にある東大寺の大仏などは、金で塗られていたと言われています。仏像に対する塗装は、保護よりも美しさを極めるための塗装でした。

鎌倉時代~安土桃山時代

時代が下り、鎌倉時代では源頼朝が長年のライバルであった平家を破り、鎌倉幕府を開きました。鎌倉幕府は武家政権ですが、それまでとは違い、日本で初めて関西圏から神奈川県鎌倉市に政府を設けました(天皇は京都にいました)。

貴族の京都、武士の鎌倉、と対照的な2つの都ですが、どちらの都でも盛んに行われたことがあります。それは寺の建立です。京都では源氏と平家の争いによって数多の寺が焼けてしまいましたが、鎌倉にはそれまで寺がほとんどありませんでした。

有名な鎌倉五山もこの頃に建立されました。建立にあたっては大工が必要ですが、同時に仏像を造る彫師や寺や仏像を塗るための塗師が必要です。そこで沢山の職人が京都や中国の宋から鎌倉へやってきました。

塗師は塗装のエキスパートとして、寺や仏像の塗装だけでなく、食器や刀の鞘など武士の生活にまつわるところでも活躍しました。鎌倉の発展とともに塗装文化も一緒に発展したのです。

鎌倉幕府の力が衰え、北条氏が台頭すると政治の中心地は関西に移り、衰退した鎌倉の代わりに小田原を発展させます。北条氏は戦で焼けてしまった鎌倉の鶴岡八幡宮を再建するために、奈良・京都から職人を呼び寄せました。北条氏は鶴岡八幡宮を再建することで、仏様に守ってもらおうと考えたのです。

寺を再建するにはやはり様々な職人の手が必要になります。大工と一緒に塗師が関西から関東にやってきました。そして、彼らの一部が小田原に住みつき、職人町を形成しました。

江戸時代

しばらく争いの絶えなかった日本ですが、徳川家康が平定し、江戸に幕府を開きました。独裁的な政治は行わずに各地の武士を幕府に取り込んでいき、「藩」という形でまとめることで争いは落ち着き、比較的穏やかな時代を迎えました。

情勢が穏やかになることにより、文化が発展する土壌となりました。塗装文化としては、塗師の活躍の場が広がり、寺・仏像や器だけでなく、保護や美観向上の目的で板塀を塗ったり、防水の目的で傘を塗ったりするようになりました。塗る材料としては、漆や渋柿から取った汁が用いられていました。なお、小田原は元々漆の産地でしたが、住みついた塗師によって江戸時代に漆器が名産品となりました。

そして、江戸時代の終わり頃になると、いよいよ横浜が日本の塗装の歴史をけん引していくことになるのです。

開国とペンキ使用の初期の記録

約250年続いた江戸時代では鎖国政策をとり、諸外国と交流をほとんど持たず、日本は独自の文化で発展しました。ヨーロッパでは産業革命が起こり科学が大きな飛躍を遂げる中、貿易を受け入れない日本に業を煮やした米国は鎖国を解除すべく、浦賀にペリー率いる黒船を送り込みました。そして、日米間の貿易を開始し、西洋文化を受け入れる下地がいよいよ整ったのです。

浦賀に来航したペリー一味は日本の海を測量する任務を担っていました。貿易のためにどこまで船が入れるのか、海の深さを知る必要があるためです。その際に目印としてペンキが用いられました。

下記は本牧本郷村(現在の横浜市中区の北部)での出来事です。

富岡沖に滞在している外国の船より、小舟が十三人ばかりを乗せて本牧八王子の台場下にこぎ寄せ、測量をしているような様子だった。そしてそこに「白キもの」を塗り、文字のようなものを付けた様子で、それまではアメリカ国のしるしを立てていたけれども、塗り終えた後は白いしるしを立てた『本牧表日記』(横浜市図書館発行)、『神奈川縣塗装史』(社団法人 神奈川県塗装協会発行)

これが、日本でペンキが使用されたごく初期の記録です。ちなみに「ペンキ」という言葉の語源は英語の「Paint(塗る)」です。

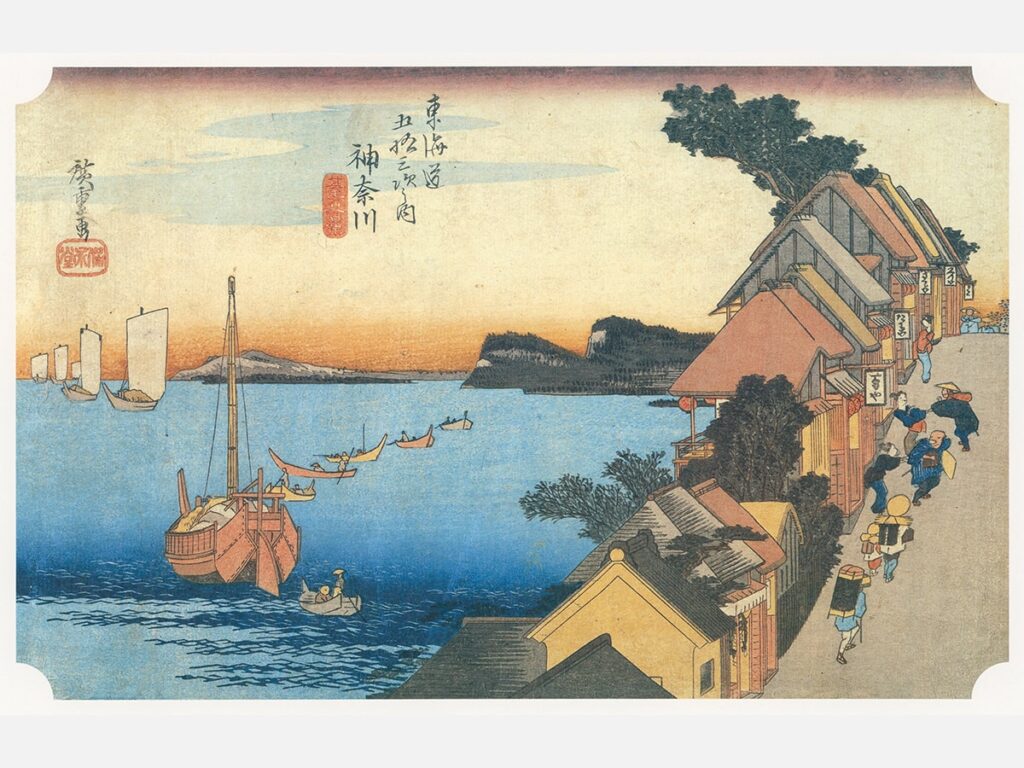

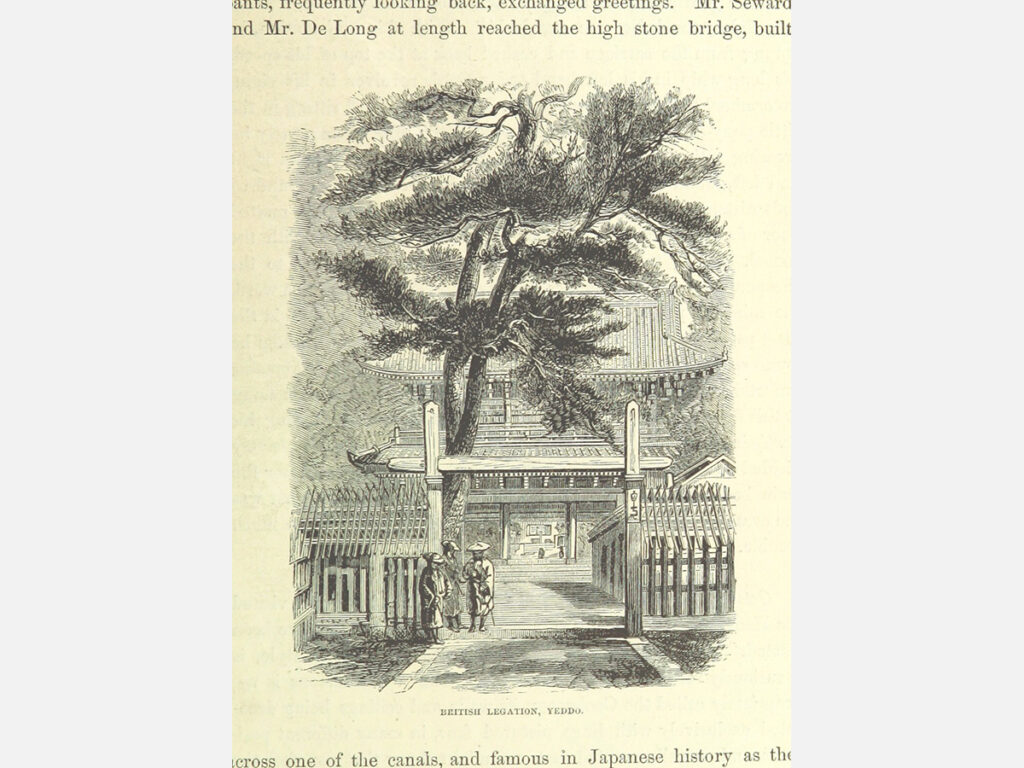

横浜の開港と塗装の発祥

日本の開国の中心地は「横浜」といっても過言ではありません。横浜港が開国の最初の貿易港の内の1つとなり、各国の領事館が置かれ後に外国人居留地が設けられたためです。神奈川は外国人と日本人の交流を最小限に抑えつつも貿易を進めるのにうってつけの場所でした。

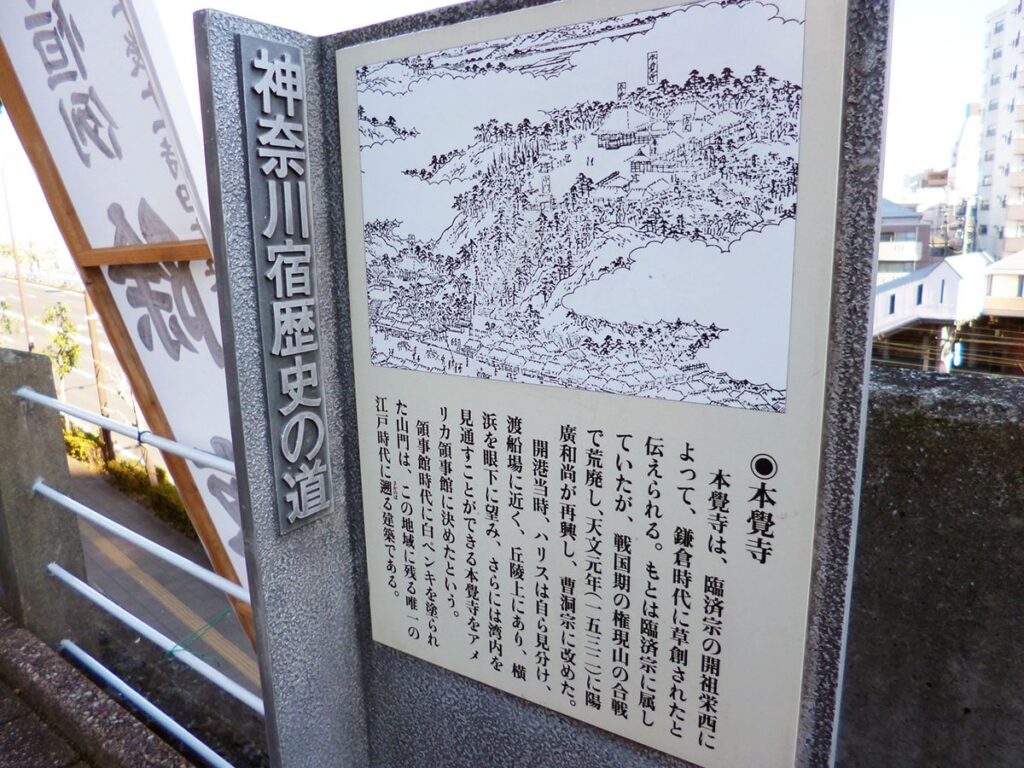

本覚寺(横浜市神奈川区)

米国は横浜の「本覚寺」という寺を借り、仮の領事館を開きました。この本覚寺こそ、日本で最初にペンキが塗られた場所とされています。

米国人がなるべく故郷の建物に近づけようとして様々な色のペンキで塗ったようです。塗られた箇所は門や家屋だけではなく唐獅子などの彫刻物にも及びました。

この時のペンキの色は今でもなお、山門や鐘楼堂で見ることができます。こうした経緯があり、本覚寺は日本の塗装の発祥の地と認知されるようになりました。

浄瀧寺(横浜市神奈川区)

明治時代に発行された、「横浜開港側面史」という資料の中には、英国人による塗装に関するエピソードが記述されています。

米国は「浄瀧寺」に領事館を構えていました。この寺に3年勤めた岩崎治郎吉という人物が下記のように回想しています。

私はイギリス領事に使われることになって、三年間このお寺の中に居ましたが、……遂に御本尊も門番の家へお移りになる、本堂はまるでお茶屋の広間のようになってしまいました。門から家の中までアチコチ赤い漆で塗りたくって、赤煉瓦のように見せかけましたが、壁はともかく板張りの所を塗られては困ると言って、家の中だけはやめさせましたが、門はとうとう赤く塗ってしまいました。『横浜開港側面史』(横浜貿易新報社発行)※現代仮名遣いに直し一部を意訳

家屋を塗装することに慣れていない日本人が、英国人の手により寺が塗装されていく一部始終を見て、慌てている様子がよく分かります。一方で英国人は、日本人が止めに入っても塗装を強行しています。元の状態の壁床では落ち着かなかったのでしょうか。

このとき塗られたものが本当に漆なのか、それとも英国人が持ち込んだ赤いペンキだったのかは定かではありません。しかし、開国間もない日本と西洋諸国文化の軋轢がよくわかるエピソードです。

外国人が見た日本の家屋

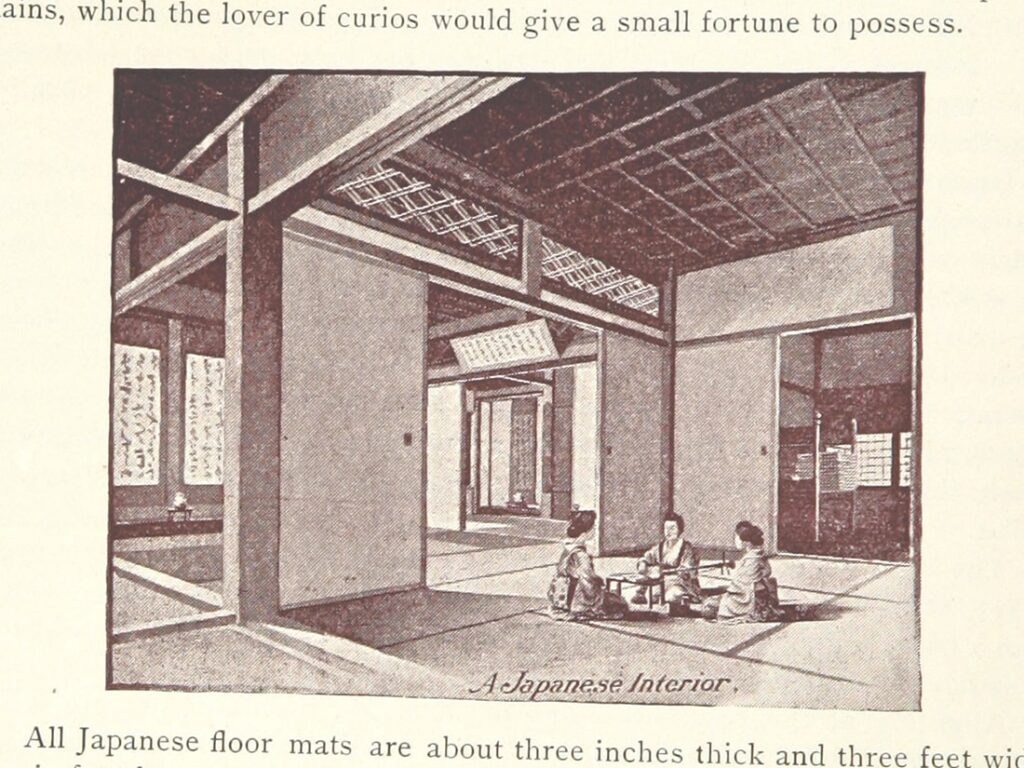

外国人達は日本に来た当初、日本の家屋や寺を使用していましたが、その後しばらくして西洋式の石造りの家屋を建てます。外国人の目には塗装をしない日本の木造建築がもの珍しく映ったようです。

下記はエドゥアルド・スエンソンというデンマーク人が残した記述です。スエンソンは、日本人が家屋の塗装をしないことを「自然の色を好む」と解釈しています。

家屋はふつう木造平屋建、湿気を避けて石の土台の上に築かれる。黒光りのする瓦で葺かれた屋根は中国の四阿(あずまや)を思わせて優美に弧を描いており、長く突き出した軒が紙の張ってある窓と戸を雨風から守っている。頑丈な木の壁のあるのは家の両横だけで、正面と裏には、木綿布のような白い紙の張られた左右に動かせる戸〔障子〕がついている。この紙は、どんなに貧しい家でも一年に何回か張り替えられる。これと木造の柱の自然な配色が、家がいつも新築であるかのような印象を与えている。あらゆる方面で発達している日本人の美的センスは、どんな種類の塗料、ラッカーよりも白木の自然な色を好むのである。新しい家は〔障子〕紙と白さを競い合い、古い家は樫の木のような艶を帯びて、こちらの美しさも捨てがたい。『江戸幕末滞在記』(講談社発行)

また、これとは対照的に英国人のイザベラ・バードは塗装しないことを批判的な目で捉えました。随分辛辣な批評です。塗装のカラフルな色に慣れている西洋人にとっては日本の色味はとても地味に映ったようです。

日本には東洋的壮麗などというものはない。色彩と金箔は寺院に見られるだけだ。宮殿もあばら屋もおなじ灰色だ。建築の名に値するものはほとんど存在しない。富は仮に存在するにせよ、表には示されていない。鈍い青と茶と灰色がふつうの衣装の色だ。宝石は身につけない、あらゆるものが貧しく活気がない。単調なみすぼらしさが都市の特徴をなしている。『逝きし世の面影』(平凡社発行)

バードほど批判的ではありませんが、米国人のタウンゼント・ハリスも日本人が家屋を塗装しないことについて触れています。ハリスは日米の外交に尽力した人物で、徳川幕府の将軍に何度も謁見しています。下記は、ハリスが江戸城で将軍に謁見したときに書き留めたと思われる記述です。ハリスは宮殿は壮麗であるという先入観から、「木の柱」が白木であることに特に注目しています。

(江戸城の)殿中のどこにも鍍金の装飾を見なかった。木の柱はすべて白木のままであった。火鉢と、私のために特に用意された椅子とテーブルのほかには、どの部屋にも調度の類が見当たらなかった。『逝きし世の面影』(平凡社発行)

西洋と比べ、いかに日本が家屋に塗装しない文化であったかが窺い知れます。その文化が横浜居留地よりまさに塗り替えられていくことになるのです。

転機となった「横浜大火災」

1858年の開港以後、横浜は外国人と日本人が共存する町として発展を続けました。しかし、家屋は木造平屋建てが大多数という状況です。外国人の要望に応える形で日本人大工が急ピッチで洋風建築に取り掛かりました。

転機が訪れたのは1866年10月20日。末広町(現在の横浜市中区)の豚肉屋から朝8時に出火した火が、横浜の町中に広がりました。

風の強い日だったという不幸も重なり、日本人地区に火の手が拡大、さらに外国人地区にまで燃え広がりました。日本の火消し隊や外国人兵士達の尽力や風向きが変わったこともあり、幸い午後7時には鎮火にいたりました。

当時の日本人には豚肉を食べる習慣がないので、これは外国人が住む町ならではの事件でした。『神奈川縣塗装史』ではこの火事により、日本人居住地の3分の2と外国人居留地の5分の1を焼失したという記述があります。木造平屋建ての日本建築と西洋の建築の差を示す結果とも言えそうです。

エドゥアルド・スエンソンは次のように記述しています。

日本人区は多忙をきわめていた。……魔法にでもかけられたように次から次へと家が地面から生えて出た。……珍品ともども焼け落ちてしまった骨董通りの一方の端には、見たこともなかった立派な店が新たに建てられ、届いたばかりの品物があふれていた。町の半分が建て直され、一、二ヵ月の後に横浜は、形は昔のままだがすっかり若返った姿を見せてくれた。『江戸幕末滞在記』(講談社発行)

この復興に伴い、石造りペンキ塗装の西洋建築物が、横浜の町に増えていくことになるのです。